解体工事を考えているけれど、「建物の調査って具体的に何をするの?」「近隣への影響って大丈夫?」と不安に思っていませんか。

この記事では、解体前に実施される調査の範囲や流れ、近隣住民との関係を保つための対策、そして調査が与える工事全体への影響まで、余すことなく解説します。

解体建物調査をスムーズかつ安全に進めたいと考えているなら、ぜひ続きをご覧ください。損傷や亀裂による補償リスクを未然に防ぎ、安心して着工に進める第一歩をここから始めてみませんか。

株式会社Anythingでは、解体作業をはじめ、幅広いサービスを提供しております。老朽化した建物や不要な構造物の解体を迅速かつ丁寧に行い、安全面にも配慮した作業をお約束します。また、解体に伴う廃材の処理や片付けも一括で対応し、お客様の手間を減らすサポートをいたします。さらに、日常のちょっとしたお困りごとから大規模な作業まで、さまざまなニーズにお応えします。経験豊富なスタッフがご相談から作業完了まで丁寧にサポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

| 株式会社Anything | |

|---|---|

| 住所 | 〒762-0016香川県坂出市青海町1431-8 |

| 電話 | 0877-85-3492 |

解体時の建物調査の基本的な内容と流れを知る

調査が始まるまでの流れ

解体に向けた建物調査は、単に解体工事を始めるための手続きではありません。これは、安全性の確保と、近隣トラブルの回避、そして工事費用の正確な見積のために、極めて重要な工程です。調査の開始までには、施主・施工会社・行政など複数の関係者との連携が必要であり、その流れは段階的に進められます。

まず、施主が解体を検討した段階で、調査の必要性が発生します。建物の規模や構造、築年数、立地条件によって、調査範囲や調査方法は異なります。たとえば、周囲に住宅が密集している都市部では、近隣への影響を事前に調べる必要がありますし、郊外でも地盤の状況や隣地境界に配慮が求められます。

次に、解体業者や調査会社との初回打ち合わせが行われます。ここでは、以下のような内容を確認することが一般的です。

- 調査対象となる建物の情報(構造・築年・所有形態)

- 調査実施の目的と範囲

- 調査スケジュールと所要時間

- 調査結果の記録方法と報告書の扱い

- 行政提出が必要な書類の有無

こうした内容を踏まえて、調査会社は調査計画を立案します。計画は、国土交通省や各自治体が定める調査基準(例・30m以内の近隣建物、アスベストの含有有無など)に基づいて設計され、必要に応じて施主と再調整されます。

調査開始前には、調査対象周辺の住民への通知や説明が求められるケースもあります。これは、いきなり第三者が敷地やその周辺で測定機器を使用することに対する不安を軽減し、後のトラブル回避につながるからです。また、調査対象が長屋や集合住宅などの場合、共有部分の確認や他の所有者との同意も必要になる場面があります。

建物調査は「着工直前の確認作業」ではなく、「解体を安全かつ円滑に進めるための土台」と言えます。特に、建物が密集する都市部では、たとえ小規模な木造住宅であっても、周囲の家屋に影響を及ぼす可能性があるため、調査の実施は重要です。調査の流れを把握することは、工事の質と近隣対応の質を左右することになります。

調査までの代表的な工程は、以下のように整理できます。

| 調査前の工程 | 内容の概要 |

| 調査の相談 | 解体予定時期・建物の状況を調査会社へ伝える |

| 初回打ち合わせ | 調査内容、範囲、記録方法などを決定する |

| 調査計画の作成 | 基準に基づいて調査項目・方法を定める |

| 住民への通知 | 近隣住民に対する周知・説明(必要な場合) |

| 実施日程の調整 | 建物所有者・業者間での日時最終決定 |

このような準備を経て、実際の調査が開始されます。計画段階の丁寧さが、その後の工事全体のスムーズさを決定づけるため、慎重な対応が求められます。

調査の中で確認される項目とは

建物調査において確認される内容は多岐にわたります。それぞれの調査項目には「工事の安全性確保」「近隣家屋の保全」「行政への報告」などの目的が明確に存在しており、単なる形式的な作業ではありません。

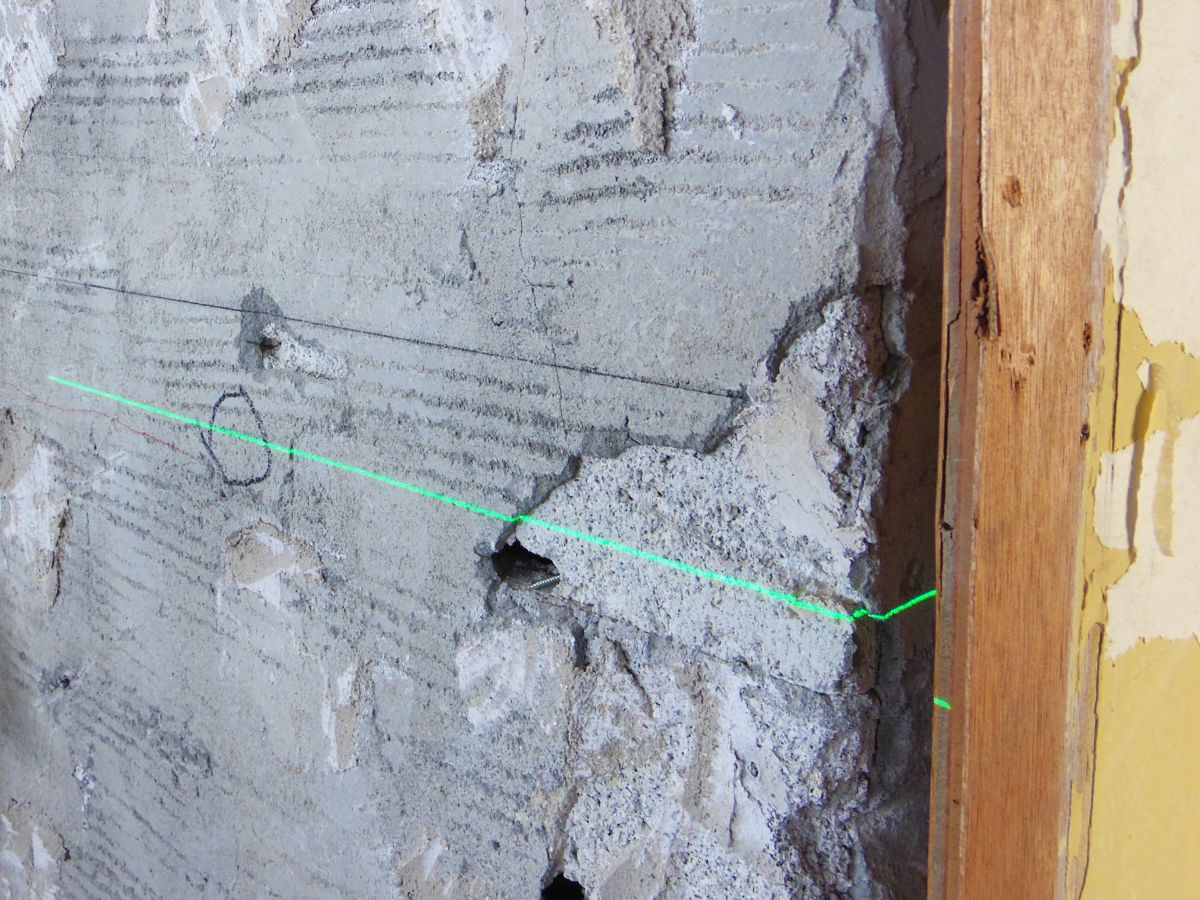

まず重要なのが、対象建物自体に関する調査です。これは、構造的な特性(木造・鉄骨造・RC造など)に加え、地盤沈下や傾斜、クラック(ひび割れ)の有無、外壁の浮きや剥がれなど、施工の際に問題となり得る箇所のチェックを含みます。建物内部についても、床の沈み、壁の歪み、扉の開閉具合など、日常では見過ごされやすい項目が調査対象になります。

次に、対象建物の周辺に位置する家屋の調査です。特に30m範囲、または影響範囲が45度以内に収まる近隣建物があれば、その調査は強く推奨されます。これには、以下のような調査項目があります。

- 外壁の亀裂や剥離箇所

- 窓枠やサッシの歪み、目地の状態

- 地盤の凹凸、雨水の流れ方

- 屋根の瓦ずれや一部損傷

また、振動や騒音の影響を想定した「工損調査」も行われる場合があります。これは、工事による被害の有無を記録するためのもので、事後トラブルの証拠資料として重要です。

加えて、近年ではアスベスト含有建材の有無を確認する「石綿事前調査」も必須になりつつあります。これは国が定めた既存住宅状況調査方法基準に基づき、専門の資格を持った技術者による調査が求められます。建築当時の図面が残っていない場合や、増改築を繰り返している建物では、現地確認と採取分析が必須となります。

調査の中では、以下のような記録手法が使われます。

| 調査項目 | 主な記録方法 | 備考 |

| 外壁の亀裂 | 写真・寸法測定 | 傷の長さ・幅も記録 |

| 床の沈下 | レベル測定・写真 | 高低差を記録 |

| 地盤の状況 | 高さ測量・転圧試験 | 工事中の地盤沈下リスク対策 |

| アスベスト建材の有無 | 採取検査・分析証明書 | 専門調査員の立会いが必要 |

このように、解体前の調査は非常に実践的かつ専門性の高い内容で構成されています。調査結果は報告書として提出され、行政への提出資料や工事保険の加入にも使用されるため、形式的な作業ではなく、正確性が求められます。

また、調査中に得られた情報は、工事の進め方を左右するだけでなく、後の近隣説明や補償交渉にも影響を与えるため、慎重に行う必要があります。調査の質と記録の正確さは、工事全体の信頼性と透明性を高め、施主にとっても安心材料となるのです。

解体前の建物調査はどのような場面で必要になるのか

戸建て・集合住宅で調査が行われる背景

解体工事を実施するにあたっては、事前の家屋調査が極めて重要であり、その背景には多くの要因があります。特に戸建て住宅や集合住宅といった居住建築物では、住人の生活環境や近隣住民の安全が直結するため、調査は単なる事前準備を超えて、法的・技術的な責任を果たすための根拠ともなります。

まず、建物の老朽化や耐震性不足による解体計画が立てられる段階では、建材の含有物(アスベストや石綿などの有害物質)の有無や、建築物内部の損傷状況など、調査対象となる範囲を正確に把握する必要があります。国土交通省が提示している「既存住宅状況調査方法基準」などに則り、専門の調査会社が現地を訪れて詳細な測定・記録を行います。調査範囲は建物本体だけでなく、地盤・基礎構造・土間の亀裂や傾斜、設備系統の老朽状態まで及ぶのが一般的です。

また、集合住宅の場合は複数の住戸が連なっているため、解体工事の際に発生する振動や騒音、粉じんが周辺住民に与える影響が無視できません。そのため、集合住宅での家屋調査は、より精密な環境測定が求められます。特に近隣との距離が短い都市部では、範囲を広げて近隣家屋調査も同時に行う必要があります。

家屋調査の必要性が最も高まるのは、以下のような状況です。

| 調査が必要になる主な理由 | 説明 |

| 建材に有害物質の含有が疑われる場合 | アスベストなどが使われている可能性がある築年数の建物 |

| 地盤の緩みや傾斜がある場合 | 解体工事の際に建物の崩壊リスクが高まるため事前把握が必須 |

| 周囲に近隣家屋が密集している場合 | 影響範囲を明確にして近隣トラブルを回避するため |

| 老朽化により損傷や亀裂が確認されている場合 | 解体作業時の事故防止や損害賠償リスクを避けるため |

また、調査には「事前」「事後」の二段階があり、特に解体前の調査では「施工前の状況を正確に記録しておくこと」が重要視されます。これにより、万が一施工後にトラブルが生じた場合でも、「既存損傷か否か」の判断が明確となり、補償や責任の所在を巡る混乱を防ぐことができます。

戸建て・集合住宅ともに、調査には以下のような疑問を抱えるケースが多く見られます。

- どのような項目が調査対象になるのか?

- 調査にかかる時間や工程はどれくらいか?

- 調査費用は施主が全額負担するのか?

- 近隣との境界線問題がある場合にも調査できるか?

- 市役所や自治体への連絡や許可が必要か?

これらの疑問に的確に対応できる業者の選定が重要であり、家屋調査の経験や対応力に優れた業者を選ぶことで、施主側の安心感も大きく向上します。

調査の意義を理解し、事前対応を怠らないことが、解体工事全体の円滑な進行と、近隣住民との良好な関係維持につながる重要なポイントです。

調査が求められるケースとその理由

家屋調査はすべての解体工事で義務づけられているわけではありませんが、実務上、多くのケースで実施が強く推奨されています。その理由は、建物解体に伴って発生しうるトラブルの予防や、法律上の対応責任を果たすためです。

調査が求められる代表的なケースには、以下のような状況が挙げられます。

- 隣接する家屋との距離が近い場合

- 市街地・密集地での工事計画

- アスベストや石綿など有害物質が含有されている可能性

- 公共工事に付随する民間建物の影響評価

- 振動・騒音・粉じんなどが周辺に影響を与える見込み

特に影響範囲の測定においては、「家屋調査 範囲 30m」「工損調査 範囲 40m」などが目安とされており、これらは国土交通省や自治体の指針にもとづいて判断されることが一般的です。調査の基準や距離はケースバイケースで、建物の規模や立地環境、施工業者の判断により柔軟に変化します。

調査実施の背景にある目的は以下の通りです。

| 調査目的 | 内容 |

| 近隣住民への影響把握 | 振動・騒音・粉じんが周辺に及ぼす影響を分析 |

| 損傷・亀裂の把握 | 既存の損傷と施工中の損傷を明確に区別するため |

| トラブル予防 | 解体後のクレームや補償問題を未然に防止 |

| 補償責任の明確化 | 工事起因の被害に対する施主または業者の対応準備 |

| 行政対応 | 市役所や自治体に対する報告義務を満たすため |

また、家屋調査が必要か否かの判断基準には以下のような観点が関係します。

- 解体予定の建築物の築年数

- 解体作業の施工計画および手順

- 周囲建築物との距離と構造特性

- 過去のトラブル履歴の有無

- 調査会社や施工業者からの提案内容

これらを総合的に評価したうえで、施主や業者は家屋調査の有無を判断しますが、トラブルリスクを最小化したいと考えるなら、迷わず専門業者に相談して「実施前提」で動くことが賢明です。

「調査しないとどうなるか?」という疑問も多く聞かれますが、万が一調査を怠り、その後近隣からの被害報告があった場合、施工主が損害賠償や補償責任を問われる可能性が高まります。また、後から家屋調査の必要性に気づいても、既に作業が始まっている段階では調査そのものが意味を成さなくなる場合もあります。

建物調査を行うときに意識すべきポイント

事前に準備しておきたいこと

解体に伴う建物調査は、単なる確認作業にとどまらず、今後の工事の円滑な進行と周辺環境への配慮の基盤となります。施主や施工会社、調査会社それぞれが果たす役割を整理し、着工前に行うべき準備は多岐にわたります。

まず、最も重要なのは調査対象の明確化です。解体の対象となる建物だけでなく、影響を及ぼす可能性のある近隣家屋や周辺施設、地盤状況、地下埋設物の有無なども事前に把握しておく必要があります。これは調査対象の範囲設定にも直結し、例えば家屋調査の範囲は一般的に30m〜50m以内が基準とされている場合もありますが、建物の規模や地盤の性質に応じて柔軟に判断すべきです。

また、調査の際には住民説明の準備が欠かせません。特に近隣住民への影響を抑えるため、解体の目的や予定時期、作業内容などについて丁寧に案内することが信頼形成に繋がります。説明文書の作成、説明会の開催、連絡先の明記など、トラブルを未然に防ぐ対応が必要です。

以下に、準備しておくべき主要項目を表形式で整理します。

| 項目名 | 内容のポイント |

| 調査範囲の設定 | 建物周辺30〜50mを目安に、地盤条件や建物構造に応じて調整 |

| 対象建物の特定 | 所有区画だけでなく、長屋・連棟住宅・集合住宅の構造全体を把握 |

| 書類の整備 | 設計図・測量図・登記簿・過去の修繕記録など |

| 石綿含有建材の確認 | 解体前にアスベストの有無を判断し、必要に応じて分析報告を取得 |

| 調査会社の選定 | 建築物や地盤に詳しい第三者機関、または業界団体登録業者を選ぶ |

| 説明資料の準備 | 工事概要・日程・影響説明・対策案・連絡先を盛り込んだパンフ作成 |

さらに、振動や粉じん・騒音による近隣への影響リスクを考慮した測定機器の事前設置も検討すべきです。調査前から騒音・振動計を設置し、工事による影響を比較できるようにしておくと、後日のトラブル対応にも有効です。

また、業者との打ち合わせ時には「調査内容と実施範囲の明確化」「調査報告書の提出形式」「調査の実施日程」を必ず確認しておくこと。後で「聞いていなかった」という行き違いが起こらないよう、文書化して保管しておく姿勢が信頼性を高めます。

このように、調査前の準備段階から適切な体制を整えることで、解体工事の安全性と近隣との良好な関係性が確保されるのです。

調査後に確認しておくと安心なこと

解体工事前の建物調査が完了した後も、確認すべきポイントは多く残されています。調査を実施しただけで満足してしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。調査後に注目すべき項目を丁寧に見直すことで、解体計画全体の精度が高まり、後工程の円滑化にも寄与します。

まず、最も重視すべきは調査結果の報告書の内容確認です。調査報告書には、建物の外壁や基礎部分の亀裂、傾斜、塗装の剥がれ、屋根の劣化などが詳細に記録されています。これらが写真付きで明記されているか、図面や位置関係と照らし合わせて誤解のない形で記載されているかをチェックしてください。

調査報告書に基づいて、以下の点を重点的に確認することを推奨します。

| 確認すべき内容 | チェックポイント例 |

| 写真の明瞭さ | 建物全体だけでなく、ひびや欠損部位の拡大写真があるか |

| 損傷の位置と程度 | 建物のどの部位に、どのような劣化が記録されたか |

| 範囲記載の妥当性 | 建物の内外、敷地全体、近隣まで正確に調査されているか |

| 測定結果の根拠 | 傾斜や振動測定など、数値化されたデータが記載されているか |

| 調査対象の説明の明確性 | 家屋だけでなく、塀・門扉・植栽など付帯設備の記載もあるか |

これらを確認した上で、施工業者や調査会社との最終確認ミーティングを設けることが望ましいです。報告内容に疑義がある場合、早めに修正依頼や再調査を申し出ることも可能です。調査の証拠写真や図面が不明瞭なままでは、後日のクレーム対応や損害賠償請求に耐えうる根拠とはなりません。

また、近隣住民との関係性維持という観点でも、調査結果の一部を共有する姿勢が信頼を得るために有効です。例えば「騒音・振動が及ぶ範囲の説明」や「調査時に確認した目視損傷なし」といった情報を事前に伝えることで、相手の不安を軽減できます。

さらに、調査記録を長期保管できる形式で管理することも重要です。電子データとしてPDF化しておくと、再提出や他機関との共有がスムーズに行えます。加えて、今後の追加工事や資産評価にも活用可能です。

調査が終わったからといって安心せず、その後の記録確認や関係者とのすり合わせを丁寧に行うことで、解体工事に伴う不確実性を最大限抑えることができます。信頼性の高い記録と連携体制が、解体現場における「見えない安心感」を支えているのです。

まとめ

解体工事において、建物の調査は単なる事前準備ではありません。安全性を確保し、近隣住民とのトラブルを回避するために欠かせない重要な工程です。特に近隣家屋への影響や地盤の安定性、アスベスト含有の有無といった点は、放置すれば工事中に思わぬ損傷や苦情の原因となるため、慎重に調査を行う必要があります。

この記事を通じて、「どのような調査が必要で、何に注意すべきか」「どのようにしてリスクを回避するか」といった核心に触れることができたなら幸いです。適切な調査を実施することで、解体工事はよりスムーズかつ安心して進められます。これから調査を検討する方は、早めに信頼できる情報と対策を整えておくことをおすすめします。

株式会社Anythingでは、解体作業をはじめ、幅広いサービスを提供しております。老朽化した建物や不要な構造物の解体を迅速かつ丁寧に行い、安全面にも配慮した作業をお約束します。また、解体に伴う廃材の処理や片付けも一括で対応し、お客様の手間を減らすサポートをいたします。さらに、日常のちょっとしたお困りごとから大規模な作業まで、さまざまなニーズにお応えします。経験豊富なスタッフがご相談から作業完了まで丁寧にサポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

| 株式会社Anything | |

|---|---|

| 住所 | 〒762-0016香川県坂出市青海町1431-8 |

| 電話 | 0877-85-3492 |

よくある質問

Q. 解体建物調査を行わないとどんなリスクがありますか

A. 解体前に建物調査を行わないと、工事中に想定外のトラブルが発生する可能性が高まります。たとえば、近隣住民の住宅に発生した亀裂や損傷の原因を巡ってクレームや補償問題に発展するケースが多く、調査記録がない場合は施主側に責任が及ぶ可能性も否定できません。また、建材にアスベストが含有されていたことが後から発覚した場合、対応が遅れ、作業中断や行政からの指導を受けることにもなります。

Q. 調査会社の選び方に失敗しないためには何を基準にすればいいですか

A. 調査会社を選ぶ際は、過去の実績や調査対象の建築物に関する経験が豊富であること、調査報告書の精度やフォーマットが明確であることを確認しましょう。また、解体工事における近隣対策の知識がある会社であれば、事前に影響範囲の見極めや振動・地盤に対する配慮の提案が受けられます。さらに、公益財団法人などに登録されている調査会社であれば、基準に基づいた信頼性の高い対応が期待できます。

Q. 近隣住民とのトラブルを避けるためにできることはありますか

A. 解体建物調査の中で、近隣住民とのトラブルを避けるためには、事前にしっかりとした説明と記録の実施が重要です。特に建物と近隣住宅の距離が30メートル以内の場合は、国土交通省の基準にもとづいた近隣家屋調査を実施し、振動・騒音の影響範囲を明確に記録しておくと安心です。また、住民への丁寧な説明や工事スケジュールの共有、現場での作業員による配慮なども重要な対応策として推奨されます。放置すると不要な補償請求や工事の遅延につながるため、早期の対応が鍵となります。

会社概要

店舗名・・・株式会社Anything

所在地・・・〒762-0016 香川県坂出市青海町1431-8

電話番号・・・0877-85-3492